Tag Archive Resistenza

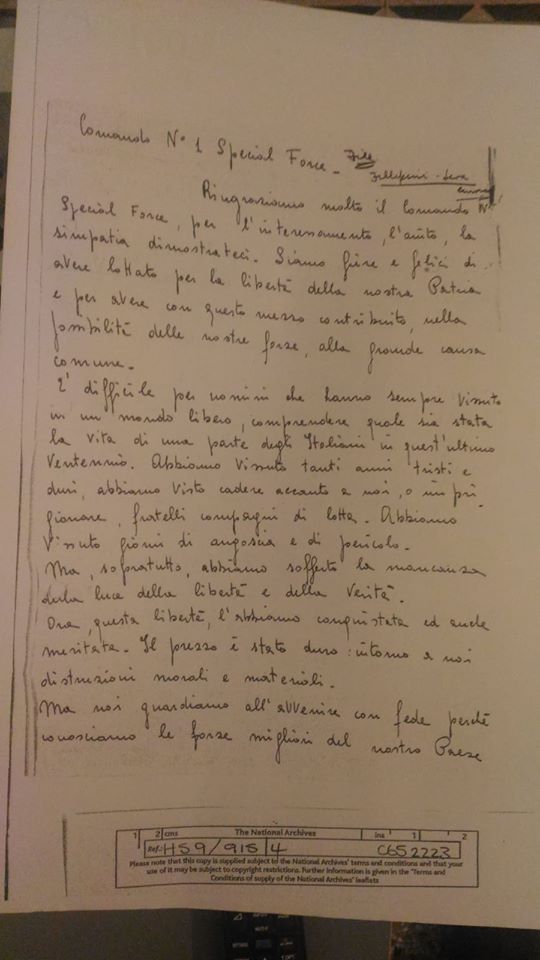

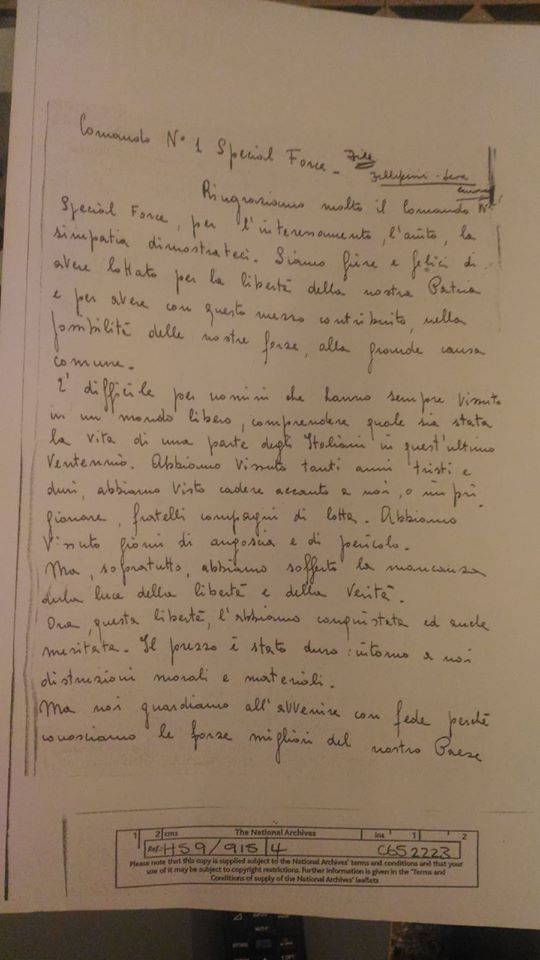

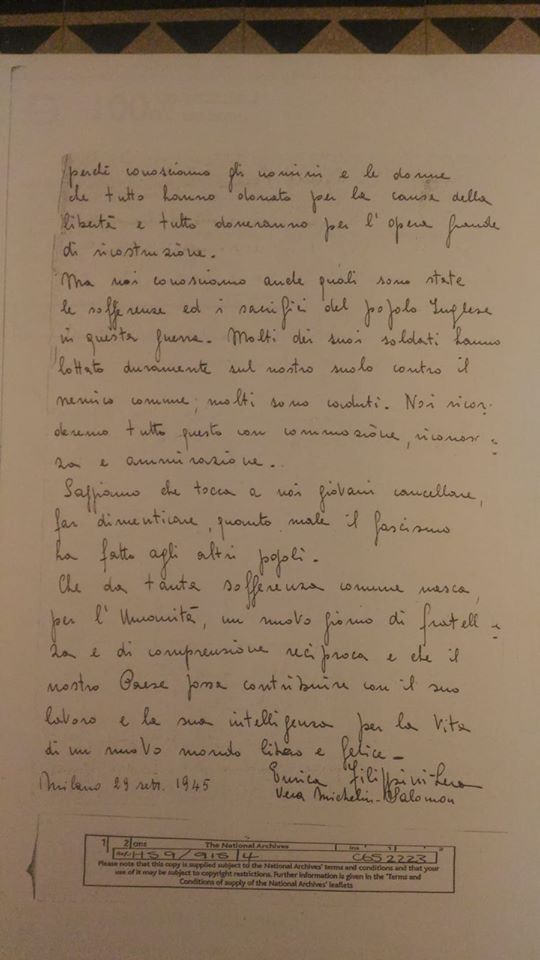

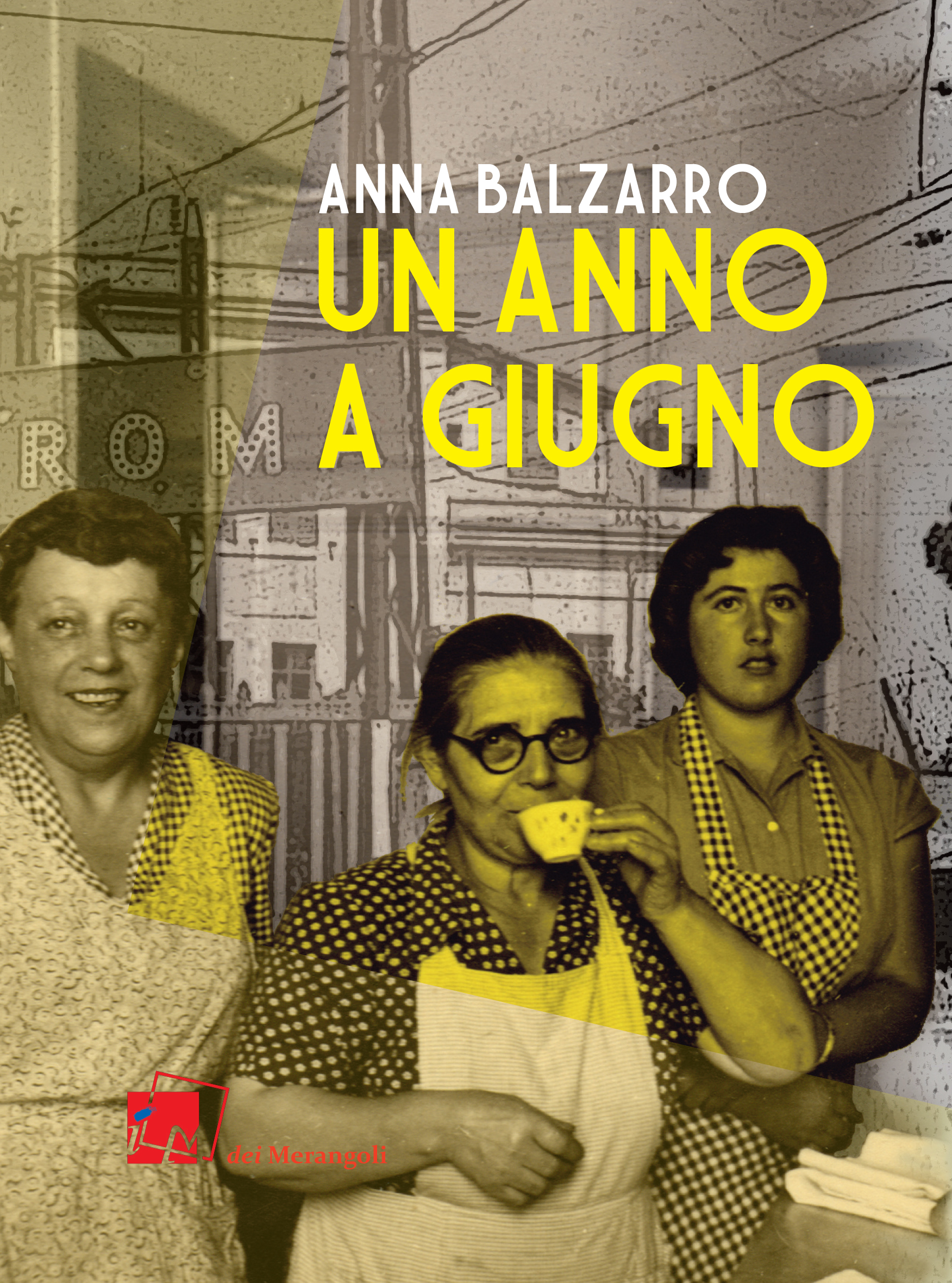

Lettera di Vera Michelin Salomon e Enrica Filippini Lera

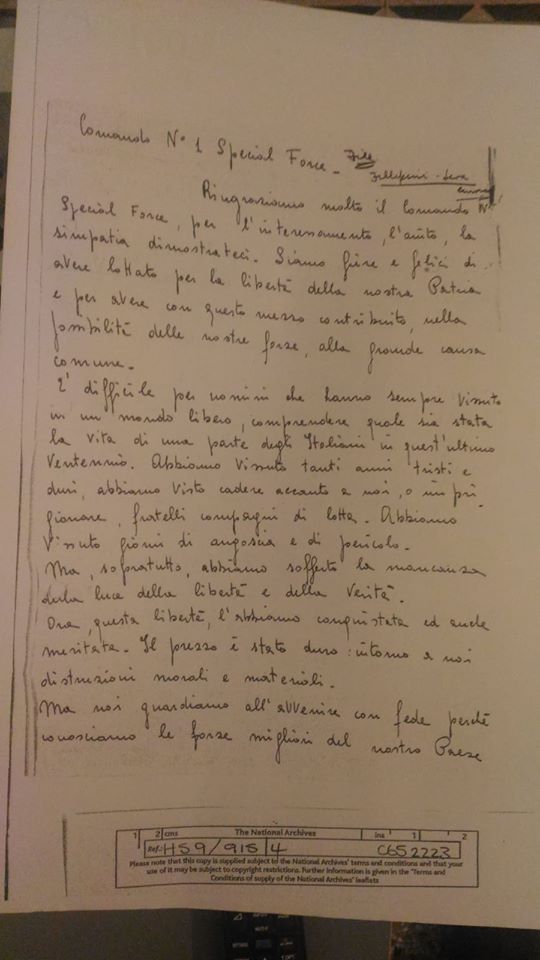

Per augurarvi un buon #25aprile2020 vogliamo condividere con voi questa lettera, che ha trovato Massimo Sestili.

Noi vi suggeriamo di provare a leggere quella calligrafia tonda e regolare: vi aiuterà a “sentire” davvero i sentimenti con cui quelle lettere sono state scritte.

Ma leggere a schermo potrebbe essere difficile e così vi mettiamo anche la trascrizione.

Comando N.1 Special Force

Ringraziamo molto il Comando N.1 Special Force, per l’interessamento, l’aiuto, la simpatia dimostrateci. Siamo fiere e felici di avere lottato per la libertà della nostra Patria e per avere con questo mezzo contribuito, nella possibilità delle nostre forze, alla grande causa comune.

È difficile per uomini che hanno sempre vissuto in un mondo libero, comprendere quale sia stata la vita di una parte degli italiani in quest’ultimo ventennio. Abbiamo vissuto tanti anni tristi e duri, abbiamo visto cadere accanto a noi, o imprigionare, fratelli compagni di lotta. Abbiamo vissuto giorni di angoscia e di pericolo.

Ma, soprattutto, abbiamo sofferto la mancanza della luce della libertà e della verità.

Ora, questa libertà, l’abbiamo conquistata ed anche meritata. Il prezzo è stato duro: intorno a noi distruzioni morali e materiali.

Ma noi guardiamo all’avvenire con fede perché conosciamo le forze migliori del nostro Paese, perché conosciamo gli uomini e le donne che tutto hanno donato per la causa della libertà e tutto doneranno per l’opera grande di ricostruzione.

Ma noi conosciamo anche quali sono state le sofferenze ed i sacrifici del popolo inglese in questa guerra. Molti dei suoi soldati hanno lottato duramente sul nostro suolo contro il nemico comune, molti sono caduti. Noi ricorderemo tutto questo con commozione, riconoscenza e ammirazione.

Sappiamo che tocca a noi giovani cancellare, far dimenticare, quanto male il fascismo ha fatto agli altri popoli.

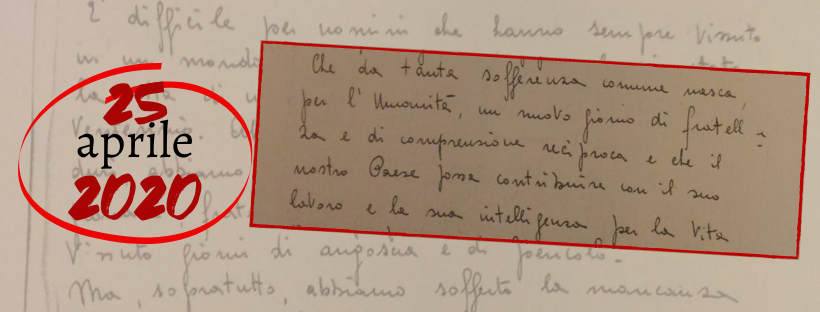

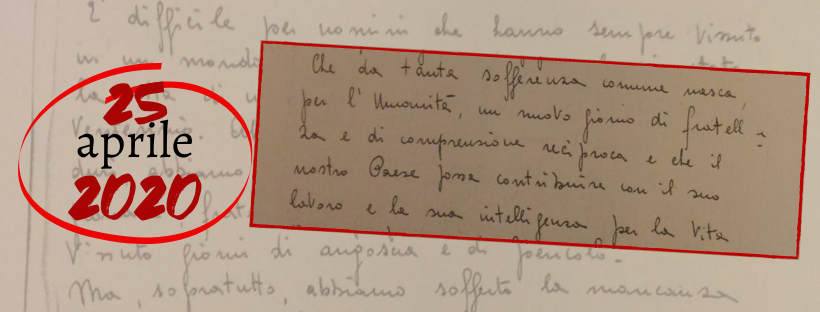

Che da tanta sofferenza comune nasca, per l’umanità, un nuovo giorno di fratellanza e di comprensione reciproca e che il nostro Paese possa contribuire con il suo lavoro e la sua intelligenza per la vita di un nuovo mondo libero e felice.

Milano 29 sett. 1945

Enrica Filippini-Lera

Vera Michelin-Salomon

Biografie di Vera Michelin Salomon e Enrica Filippini Lera

Vera Michelin-Salomon, nata a Carema il 4 novembre 1923, faceva parte di una numerosa famiglia di Torre Pellice, località dove aveva sempre vissuto una cospicua comunità protestante. I genitori, Giovanni e Elvezia Guarnoli, erano due ufficiali dell’Esercito della Salvezza. Negli anni del fascismo le attività dell’Esercito della Salvezza vennero sorvegliate, fino a essere represse definitivamente il 17 agosto 1940, quando il governo fascista inviò al confino a Ventotene alcuni suoi dirigenti, tra cui lo zio di Vera, Carmelo Lombardo.

Malgrado le difficoltà economiche, Vera riuscì ad ultimare gli studi e si diplomò in ragioneria. Nel 1941 si trasferì a Roma dove viveva il cugino Paolo Buffa. Trovò un lavoro come segretaria presso la scuola “Colomba Antonietti” in Piazza Farnese e, dopo alcuni mesi di permanenza al Foyer di via Balbo, si trasferì in via Buonarroti 29, ospite di Enrica Filippini Lera, già fidanzata con Paolo Buffa.

Enrica Filippini Lera, nata a Roma il 27 luglio 1914, apparteneva ad una famiglia nobile. I Filippini erano originari di San Maurizio d’Opaglio, mentre i Lera erano di Roma, dove vivevano in una bellissima villa a via del Casaletto. La madre, Antonietta Azzoni, suonava il pianoforte, passione che aveva trasmesso a Enrica.

In via Buonarroti nacque, tra Enrica e Vera, un’amicizia e una solidarietà che le accompagnò per l’intera vita. Insieme entrarono in contatto con l’ambiente antifascista romano. Ai concerti all’Augusteo conobbero Vittoria Giunti, Lucio Lombardo Radice, Aldo Natoli, Salvatore Di Benedetto, Paolo Petrucci. Frequentarono la casa di Fortunato Pintor, dove incontrarono Giaime e Luigi Pintor, e quella di Giuseppe Lombardo Radice, dove conobbero Laura, sorella di Lucio.

Il gruppo antifascista dei ragazzi di via Buonarroti, formato da Paolo Buffa, Enrica Filippini Lera, Paolo Petrucci e Vera Michelin Salomon, era già operativo quando con la battaglia di Porta San Paolo iniziò la Resistenza. Cornelio, fratello di Vera, li raggiunse clandestinamente a Roma a dicembre perché renitente alla leva della RSI.

Enrica e Vera diedero il loro contributo alla Resistenza lavorando tra gli studenti. Con l’occupazione nazista l’attività clandestina tra il dicembre del ’43 e il gennaio del ’44 si intensificò, e le due ragazze erano particolarmente impegnate nei volantinaggi, nella distribuzione della stampa del Partito Comunista e nell’organizzazione delle lotte studentesche.

Il 16 gennaio 1944 Paolo Buffa e Paolo Petrucci, che il 12 settembre avevano attraversato le linee verso il Sud liberato, rientrarono a Roma con la missione Abercorn come agenti N1 Special Force e si rifugiarono a via Buonarroti. Enrica e Vera, insieme agli altri tre ragazzi, parteciparono a numerose azioni nei licei romani e durante un’azione al Liceo Cavour Vera venne individuata e segnalata.

Il 14 febbraio 1944 le SS, guidate da Federico Scarpato, fecero irruzione nell’appartamento di via Buonarroti e arrestarono tutto il gruppo. Quel cognome, Michelin-Salomon, probabilmente aveva fatto sentire a Scarpato odore di ebrei e quindi di soldi: pensava di poter intascare la taglia di cinquemila lire che il comando tedesco pagava per ogni ebreo fatto arrestare.

I cinque ragazzi vennero arrestati e trasferiti, prima nel carcere nazista di via Tasso e, successivamente, nel Terzo braccio tedesco di Regina Coeli in attesa del processo che si svolgerà il 22 marzo 1944 in via Lucullo, sede del Feldgericht. Enrica e Vera si addossarono tutta la responsabilità e vennero condannate a tre anni di carcere duro in Germania, mentre i tre ragazzi vennero dichiarati “liberi per mancanza di prove sufficienti”. Tuttavia Paolo Petrucci il 24 marzo verrà fucilato nella strage delle Fosse Ardeatine.

Enrica e Vera vennero prelevate da Regina Coeli la mattina del 24 aprile 1944 per il loro lungo viaggio verso l’ignoto, che poi si rivelerà essere il carcere femminile di Aichach. Era con loro anche Filomena Lina Trozzi. Il 28 aprile, dopo quattro giorni di viaggio e un pernottamento al KL Dachau, le tre ragazze arrivarono a Monaco e vennero internate nel carcere di Stadelheim per venire poi trasferite al Frauen Zuchthaus di Aichach, loro definitiva destinazione, dove incontrarono Elettra Pollastrini, nel dopoguerra eletta all’Assemblea Costituente.

Ricorda Vera:

“A Stadelheim siamo rimaste un mese e poi siamo andate al Frauen Zuchthaus di Aichach che era la nostra destinazione. Questo era un carcere tipo Regina Coeli, però più moderno, pulito, non c’erano le cimici. Noi italiane eravamo nelle celle sopra la rotonda, dove c’era la sorvegliante in capo, era tutto molto più organizzato. Anche lì dovevamo lavorare, facevamo le ghette che si mettevano sopra gli scarponi perché non entrasse la neve. Dovevamo attaccare le fibbie per allacciarle, ci avevano insegnato questo punto del calzolaio e stavamo tutto il giorno sedute a lavorare dall’alba al tramonto meno la domenica. Avremmo potuto dopo qualche mese avere dei libri ma erano in tedesco, ho trovato un solo libro in francese di Pierre Loti. Mangiavamo con la dieta dei campi, l’ho confrontata, era identica: zuppe di rape senza nessuna sostanza, una brodaglia nera con un pezzo di pane nero duro. Eravamo al freddo e il lavoro era sedentario, con i campi c’era questa enorme differenza, però il regime era lo stesso duro. Indossavamo un vestito di cotone leggero e gli zoccoli. Per me iniziò il lavoro in campagna, mi mandarono a raccogliere prima le patate e poi le barbabietole da zucchero. Ci aveva assoldato una birreria di un paese vicino e il mangiare era migliore: gli italiani commuovevano, c’era il Papa, Roma. Raccoglievo le patate che poi dovevo caricare sul camion, ma non avevo la forza per sollevarle e i prigionieri francesi mi aiutavano: loro erano molto più rispettati. La sera rientravamo nel carcere di questo paese; c’erano i prigionieri alleati che vedevamo passare per le scale e la direttrice, al fine di non farci comunicare con loro, si metteva davanti all’inferriata con braccia e gambe aperte. Lì ho dormito con una turca, una da capo e una da piedi, ci siamo scambiate tanti sorrisi ma niente parole. L’unica persona con cui ho comunicato. Poi mi mandarono in una cascina vecchia e cadente, un freddo, e lì si trattava di tirar fuori le barbabietole da zucchero con un tridente che veniva conficcato nel terreno e poi si caricavano sui camion. Una fatica immane. Per fortuna quando sono tornata a Aichach sono stata messa nella mia cella con Enrica. E lì siamo state tutto il tempo insieme: con noi c’era una vecchietta, a noi sembrava vecchietta ma forse aveva 50 anni, era la madre di una partigiana, hanno preso lei e il marito al posto della figlia. E lei ha dato i numeri poverina, piangeva sempre, diceva non torneremo mai, non ci libereranno mai, era una situazione veramente pesante”.

Il 29 aprile 1945 arrivarono ad Aichach gli americani e liberarono le prigioniere. Il tenente Paul Barton N.1 Special Force, alias Paolo Buffa, partì per la Germania per andare a prendere Enrica e Vera. Rientrarono in Italia insieme il 2 giugno.

Enrica Filippini Lera ci ha lasciati il 1° febbraio del 2016, all’età di 102 anni. Quel giorno a Modena eravamo tutti insieme, con Vera che ci dava la forza di ricordare.

Vera Michelin Salomon ci ha lasciati il 27 ottobre del 2019, all’età di 96 anni. Ero andato a trovarla a Lucca a primavera. Con lei se n’è andata una madre, una maestra, una “militante della memoria”.

(Scheda a cura di Massimo Sestili)

Riferimento bibliografico:

M. Sestili, I ragazzi di via Buonarroti. Una storia della Resistenza, Cava de’ Tirreni, Marlin, 2015, 2016.

Quartieri resistenti | Nel nido di vespe

La lente di ingrandimento sui quartieri consente di capire le tante realtà di cui è composta la Resistenza romana. Divisa in 8 zone partigiane, Roma vive più forme di opposizione all’occupante che vanno dalla resistenza armata, al lancio di chiodi a quattro punte lungo le principali vie di comunicazione che portano al fronte, o all’aiuto verso chi è costretto a nascondersi. Se questo è visibile in tutta la città, tuttavia è nei quartieri popolari che si colgono con particolare vivezza le molteplicità di aspetti che nascono, tra l’altro, dall’intreccio tra lotta organizzata e ribellione spontanea.

Ma la partecipazione alla resistenza lascia un segno anche nella fisionomia futura di quei quartieri.

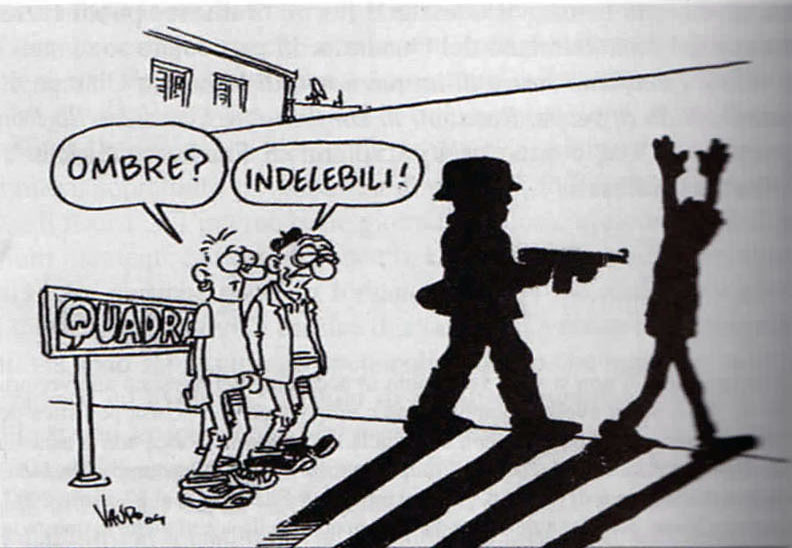

Ancora oggi se ci inoltriamo per il Quadraro, quartiere della periferia sud-est della città a ridosso della via Tuscolana, ci accorgiamo che la Resistenza e il rastrellamento del 17 aprile del 1944, che costò la deportazione di diverse centinaia di uomini in campi di lavoro, hanno lasciato tracce indelebili.

- Perché ricordare?

- Ombre indelebili

Vignette di Vauro tratte dei cartoncini invito per il 59esimo e il 60esimo anniversario del rastrellamento del Quadraro (aprile 2003 / aprile 2004).

25 aprile 2020

Questa iniziativa dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri” di celebrare il 75° anniversario della Liberazione coinvolgendo tutti gli istituti della rete – nonostante le condizioni eccezionali che stiamo vivendo – mi ha fatto tornare alla mente le celebrazioni del 2005, in cui vennero organizzate conferenze nelle principali città, seguendo da sud a nord, come recitava il titolo, “Il percorso della Libertà”, che si concludeva a Milano con un appassionato intervento dell’allora presidente dell’INSMLI, Oscar Luigi Scalfaro, davanti a una vastissima platea di studenti.

Roma, il cui status di “città aperta” non fu rispettato né dai tedeschi né dagli Alleati, dopo l’armistizio non fu solo occupata dai tedeschi come quasi tutto il resto del territorio nazionale, ma perse anche il ruolo di Capitale e ogni riferimento istituzionale con la fuga del re e del governo a Brindisi, lasciando senza difesa la città, ove solo gruppi di civili e di militari si opposero valorosamente alle truppe tedesche. Né operavano più nella città i ministeri e gli enti pubblici, simbolo del potere centrale e della Roma impiegatizia, ridotti a uffici stralcio degli organi di governo trasferiti e dislocati in varie città del nord: funzionari e impiegati furono sottoposti all’invito pressante, poi minaccioso – in parte non eseguito – di trasferirsi al nord. Assunse un ruolo importante l’ufficio politico affidato nel gennaio 1944 al questore Pietro Caruso, proveniente dalla Milizia, mentre imperversavano nella città la banda Koch e la banda Perrone, che si distinsero per le persecuzioni ai romani, particolarmente agli ebrei, i quali già avevano subìto il dramma del rastrellamento del 16 ottobre, da parte degli occupanti, e la massiccia deportazione ad Auschwitz.

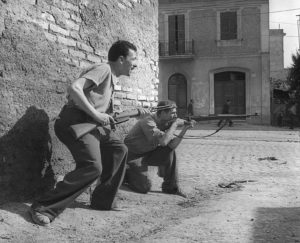

Numerosi furono gli interventi di resistenza armata, soprattutto ad opera dei GAP, anche se diverse furono le reazioni nei quartieri della città, studiati nel corso degli anni per le loro peculiarità, operazione necessaria anche per ricomporre un quadro d’insieme. Emersero anche forme molteplici di resistenza non armata. La comunità nel suo complesso conobbe le difficoltà degli approvvigionamenti, la fame e la borsa nera che, specie nei quartieri più poveri, determinarono l’assalto ai forni, ad opera soprattutto delle donne. La presenza dei tedeschi creava uno stato diffuso di paura, acuito dal coprifuoco, dal rischio effettivo delle delazioni per quanti nascondevano in casa un ebreo, un renitente alla leva o un militare, dai frequenti bombardamenti degli Alleati, dalla snervante attesa del loro ingresso nella città, incautamente ritenuto prossimo subito dopo lo sbarco di Anzio. Il nome di via Tasso suscita ancora una percezione di terrore nei romani di età più avanzata.

Gran parte della popolazione, e non solo i cattolici, trovava un punto di riferimento nel papa, o meglio nel vescovo di Roma. La presenza del Vaticano e di molti edifici pontifici disseminati nella città contribuiva a difendere dai bombardamenti, ma esisteva anche una rete di assistenza e accoglienza – per quanti temevano per la loro vita a causa dell’appartenenza “razziale”, o per ragioni civili e politiche – che era offerta dai numerosi conventi e istituti religiosi presenti nella città. Il comportamento del papa – dai contemporanei percepito come protettivo, ma non esente da ambiguità come è emerso dalla storiografia successiva – potrà essere ulteriormente approfondito ora che sono stati aperti al pubblico gli archivi del suo pontificato, anche se è già nota una serie di documenti della S. Sede sul periodo bellico. Pio XII mantenne relazioni diplomatiche con gli Alleati e con i tedeschi e si fece interprete di un’”imparzialità”, finalizzata ad evitare lo scontro armato per la liberazione della città. Anche alcuni dei partiti antifascisti del CLN, costituito il 9 settembre, erano contrari allo scontro, mentre i partiti di sinistra avevano subìto gravi e numerosi arresti negli ultimi mesi. Inoltre poteva costituire un freno anche il drammatico epilogo alle Fosse Ardeatine dell’attentato di via Rasella.

A Roma, dunque, venne intrapresa un’attività politica tesa al recupero del suo ruolo di Capitale su nuove basi democratiche e istituzionali, accompagnata da una diffusa stampa clandestina. Il CLN centrale chiese, in un ordine del giorno del 16 ottobre, la costituzione di un nuovo governo espresso dalle forze antifasciste, che doveva assumere tutti i poteri costituzionali dello Stato, condurre la guerra a fianco degli Alleati e convocare, dopo la Liberazione, un’Assemblea costituente per decidere la forma istituzionale dello Stato. Non è qui il caso di ripercorrere questo cammino, segnato dal congresso di Bari e dalla “svolta di Salerno”. Dalla situazione che ne seguì il re nominò, al momento della Liberazione della città, luogotenente del Regno il figlio Umberto, che entrò nella Capitale al seguito degli Alleati, pensando forse di salvare così la monarchia. Ma il governo Bonomi, subito instaurato con i sei partiti antifascisti, ricevette l’investitura dal CLN centrale e non dal luogotenente, segno evidente della volontà di rottura della continuità istituzionale, e con la prima “Costituzione provvisoria” del 25 giugno, riprendendo i punti del citato ordine del giorno, avviò il percorso che porterà alla Costituente.

Un ulteriore aspetto, infine, è stato di recente affrontato dall’ampia e approfondita ricerca sulla liberazione di Roma di Gabriele Ranzato, che analizza a fondo anche le ragioni della “mancata insurrezione” e ripercorre puntualmente ogni aspetto della Resistenza romana. Ranzato colloca l’analisi dei nove mesi di occupazione nel contesto generale della guerra, evidenziando anche le divergenze tra inglesi e americani sulla conduzione delle operazioni, l’inefficienza dei servizi segreti, la scarsa comunicazione tra gli Alleati e la Resistenza romana e le ragioni della reciproca incomprensione, l’obiettivo degli americani di liberare la prima Capitale dell’Asse in anticipo rispetto allo sbarco in Normandia e la volontà del generale Clark di entrare, come liberatore, a Roma.

Immagine in evidenza: rielaborazione grafica a cura di Andrea Sangiovanni di uno stralcio di lettera scritta da Enrica Filippini Lera e Vera Michelin Salomon al Comando n. 1 Special Force il 29 settembre 1945, conservata presso The National Archives (Londra).

Quartieri resistenti | La Resistenza nel quartiere romano di Tor Pignattara

di Stefania Ficacci

Quando il fronte di guerra si arenò nel Basso Lazio, lungo il fiume Garigliano, il controllo della via Casilina e della ferrovia Roma-Cassino diventò l’obiettivo principale per nazifascisti e Alleati. Qui passavano i rifornimenti delle truppe tedesche, da qui sarebbero arrivati gli Alleati a liberare Roma. Almeno centocinquantamila persone abitavano i quartieri di Tor Pignattara, Centocelle, Quadraro, Borgata Gordiani, Quarticciolo, lungo le vie Casilina, Tuscolana e Prenestina. Immigrati per lo più, poi parecchi dissidenti politici, operai e impiegati nelle aziende pubbliche, commercianti, artigiani. C’erano poi gli abitanti delle borgate volute dal fascismo e dei borghetti abusivi. E stretta fra la ferrovia Roma-Cassino e via Casilina, poco dopo Porta Maggiore, ancora oggi brulica e fermenta il quartiere di Tor Pignattara. Alla fine del 1943 divenne il baricentro dell’VIII zona del CLN e di questo quartiere #raccontiamolaresistenza.

Le fontane dei GAP durante l’occupazione nazifascista

Oggi #RaccontiamolaResistenza a Roma attraverso le fontane dei GAP. Molti luoghi storici di Roma diventarono, nei mesi dell’occupazione tedesca, sedi in cui avvenivano incontri clandestini. Alcune fontane monumentali, in particolare, furono scelte come punti di incontro dai GAP romani. Massimo Sestili le ha individuate, insieme a Mario Fiorentini (“Sette mesi di guerriglia urbana”, Odradek, 2015) e ci conduce, in questo percorso che coniuga la storia romana con quella della resistenza, alla loro scoperta.

A Piazza Trilussa davanti alla Fontana dell’Acqua Paola, meglio conosciuta come il Fontanone di Ponte Sisto fatto costruire da papa Paolo V Borghese nel 1613, si riunirono nel mese di ottobre del 1943, Carlo Salinari, Giulio Cortini, Danilo Nicli e Mario Fiorentini, e costituirono i GAP Centrali. Il primo GAP centrale è stato l’Antonio Gramsci, comandato da Mario Fiorentini, ‘Giovanni’, in coppia con Lucia Ottobrini, ‘Maria’. Da quel momento i Gap di Zona, comandati da Carlo Salinari, e i GAP Centrali, comandati da Antonello Trombadori, operarono separatamente, anche se per alcune azioni particolarmente difficili collaborarono, come nelle azioni di via Giulio Cesare e di via Rasella. Sia i GAP di Zona che i GAP Centrali facevano parte dell’organizzazione militare del PCI.

LA FONTANA DI PIAZZA MAZZINI

Progettata dall’architetto paesaggista Raffaele De Vico con la collaborazione di Ermenegildo Luppi per le parti scultoree, la costruzione della fontana giardino iniziò nel 1927 e durò all’incirca tre anni. Posizionata più in basso rispetto al piano stradale vi si accede da quattro entrate attraverso delle scale. Per ogni entrata c’è una colonna decorata con il fascio littorio alla cui sommità si trova un’aquila. Alla base delle colonne compaiono le scritte: Honor, Imperium, Virus. La piscina centrale, di forma ottagonale, è alimentata da lunghi pesci che emettono zampilli di acqua.

L’8 novembre 1943, davanti la Fontana di Piazza Mazzini, si incontrano Maria Teresa Regard (Piera) e Franco Calamandrei (Cola), per formare il GAP Centrale “Gastone Sozzi” di cui Cola è il comandante.

LA FONTANA DELLE API IN VIA VENETO E LA FONTANA DEL TRITONE A PIAZZA BARBERINI

La Fontana delle Api, posta all’angolo tra Piazza Abeberini e via Veneto, è stata commissionata a Gian Lorenzo Bernini da papa Urbano VII Barberini il 6 aprile 1644. Le Api sono le stemma dei Barberini. La Fontana del Tritone sempre su commissione di Urbano VII venne realizzata da Bernini tra il 1642 e il 1643. Le due Fontane dovevano completare l’abbellimento della Piazza antistante il palazzo dei Barberini.

L’11 dicembre 1943, Giovanni (Mario Fiorentini) ed Elena (Carla Capponi) sostano davanti alla Fontana delle Api tenendosi per mano con il tipico atteggiamento di due innamorati. Il loro obiettivo erano i soldati della wehrmacht che uscivano dal Cinema Barberini.

La Fontana del Tritone a Piazza Barberini è testimone del drammatico episodio. Giovanni decide di attaccare con uno spezzone di bomba ma, arrivato al centro della piazza cade dalla bicicletta. Fortunatamente i soldati tedeschi vedono cadere Giovanni in terra ma non si rendono conto di quanto sta accadendo. Giovanni si rialza, raccoglie lo ‘spezzone’ e fugge in bicicletta per via del Tritone.

LA FONTANA DELLE TARTARUGHE A PIAZZA MATTEI

La Fontana delle Tartarughe, collocata al centro di piazza Mattei, nel quartiere ebraico, è stata progettata tra il 1581 ed il 1588 da Giacomo della Porta. Le sculture dei quattro efebi sovrastanti i delfini sono di Taddeo Landini. Le quattro tartarughe sono state aggiunte nel 1658-59, durante il restauro voluto da papa Alessandro VII e sono state attribuite a Gian Lorenzo Bernini.

Il 22 gennaio 1944 gli alleati sbarcano ad Anzio-Nettuno. La mattina del 23 gennaio sono presenti intorno alla Fontana delle Tartarughe i gappisti Giacomo (Antonello Trombadori), Maria (Lucia Ottobrini), Giovanni (Mario Fiorentini) e Giuseppe Felici.

Scopo dell’incontro era lo studio delle vie del quartiere per eventuali azioni di difesa del Ghetto. I tedeschi erano impegnati sul fronte di Anzio e non ci fu bisogno di un loro intervento. Comunque gli ebrei continuarono ad essere arrestati in altri quartieri di Roma.

LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA

Progettata da Gian Lorenzo Bernini e realizzata tra luglio 1648 e giugno 1651 su commissione di papa Innocenzo X Pamphili. I quattro giganti di marmo rappresentano il Nilo, il Gange, il Danubio e il Rio della Plata.

Dopo la riunione davanti alla Fontana delle Tartarughe, Giovanni e Maria si incontrano con Giorgio Labò presso la Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona per studiare dei piani d’attacco contro i nazifascisti. Mario Fiorentini e Giorgio Labò, in previsione della liberazione di Roma, predispongono un piano per trasferirsi in Liguria con una macchina privata. Una settimana dopo, il 1 febbraio 1944, Giorgio Labò viene arrestato in via Giulia dai nazisti.

LA FONTANA DEI QUIRITI A PIAZZA DEI QUIRITI

Progettata e realizzata dallo scultore Attilio Selva tra il 1926 e il 1928, è conosciuta anche come Fontana delle Cariatidi, quattro figure femminili nude che sorreggono il catino superiore sormontato da una pigna da cui esce uno zampillo d’acqua. Il progetto di Selva per via dei nudi femminili suscitò numerose polemiche.

3 marzo 1944. A Viale Giulio Cesare un tedesco uccide Teresa Gullace. I GAP al gran completo si aggirano intorno alla Fontana dei Quiriti in attesa di attaccare la caserma. Maria (Lucia Ottobrini) e Giovanni (Mario Fiorentini) hanno il compito di disarmare la sentinella che è di guardia all’ingresso della caserma. Maria nello zainetto custodisce una bomba e una rivoltella per sé e una bomba e una rivoltella per Giovanni. Al loro fianco, armato, il giovane messinese Alfredo Orecchio. Nel trambusto generale Carla Capponi e Marisa Musu vengono arrestate e Carlo Salinari, comandante dei GAP, sospende l’azione. I GAP attaccheranno nel primo pomeriggio uccidendo due soldati.

Colloqui resistenti | Reti cattoliche nella Roma clandestina, Adriano Ossicini e la lotte dei cattolici comunisti

di Lucia Ceci

#RaccontiamolaResistenza aspettando il 25 aprile 2020 attraverso un dialogo tra Lucia Ceci e Alessandro Santagata, vincitore del Premio Claudio Pavone 2019, sulle reti cattoliche nella Roma clandestina, Adriano Ossicini e la lotta dei cattolici comunisti.

Reti cattoliche nella Roma clandestina, Adriano Ossicini e la lotta dei cattolici comunisti

Oggi #raccontiamolaresistenza aspettando il #25aprile2020 attraverso un dialogo tra Lucia Ceci e Alessandro Santagata, vincitore del Premio Claudio Pavone 2019, sulle reti cattoliche nella Roma clandestina, Adriano Ossicini e la lotta dei cattolici comunisti

Pubblicato da Irsifar Roma resistente su Sabato 18 aprile 2020

Colloqui resistenti | Un medico nella Resistenza e le sue tracce in un Archivio digitale

di Lucia Ceci

In questo tempo di clausura forzata che vede i medici in prima linea e molti di quanti restano a casa con una gran voglia di correre, apriamo una finestra su una figura particolare della Resistenza romana: Manlio Gelsomini.

Campione nazionale juniores di atletica leggera, corse i cento metri in 11 secondi netti. Ma Gelsomini non fu solo un velocista. Fu un pediatra e un partigiano.

Ufficiale medico di complemento, l’8 settembre è a Roma e il 10 combatte a Porta San Paolo. Entra nel Fronte clandestino della Resistenza romana e partecipa alla lotta partigiana con il nome di battaglia Ruggero Fiamma.

È arrestato nel gennaio 1944 vicino Ponte Milvio e si trova nel carcere di via Tasso da 76 giorni, quando viene prelevato, portato alle Fosse Ardeatine e ucciso con un colpo alla testa.

Lucia Ceci ripercorre questa vicenda cercandone le tracce nell’Archivio Virtuale Biografico delle Vittime delle Fosse Ardeatine, attraverso una videointervista a chi lo ha progettato e ne è attualmente responsabile: Alessia Glielmi.

Un medico nella Resistenza e le sue tracce in un archivio digitale

#RaccontiamolaResistenzaIn questo tempo di clausura forzata che vede i medici in prima linea e molti di quanti restano a casa con una gran voglia di correre, apriamo una finestra su una figura particolare della Resistenza romana: Manlio Gelsomini.Campione nazionale juniores di atletica leggera, corse i cento metri in 11 secondi netti. Ma Gelsomini non fu solo un velocista. Fu un pediatra e un partigiano. Ufficiale medico di complemento, l'8 settembre è a Roma e il 10 combatte a Porta San Paolo. Entra nel Fronte clandestino della Resistenza romana e partecipa alla lotta partigiana con il nome di battaglia Ruggero Fiamma.È arrestato nel gennaio 1944 vicino Ponte Milvio e si trova nel carcere di via Tasso da 76 giorni, quando viene prelevato, portato alle Fosse Ardeatine e ucciso con un colpo alla testa. Lucia Ceci ripercorre questa vicenda cercandone le tracce nell’Archivio Virtuale Biografico delle Vittime delle Fosse Ardeatine, attraverso una videointervista a chi lo ha progettato e ne è attualmente responsabile: Alessia Glielmi.

Pubblicato da Irsifar Roma resistente su Giovedì 9 aprile 2020

Immagine in evidenza: Fotografia di Manlio Gelsomini, medico, medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Archivio biografico virtuale delle vittime delle Fosse Ardeatine (ViBiA), dossier 150. Fonte originale presso: Museo storico della Liberazione, Archivio istituzionale, Bacheche, b. 9, fasc. 4.

Racconti resistenti | La schiena della morte

7 aprile 1944. Dopo sette mesi di occupazione, Roma “città aperta” è chiusa nella morsa della fame e della paura. La primavera porta la sua luce, ma, proprio come nei giorni che stiamo vivendo ora, in cui la vita e la libertà negate bloccano la possibilità di partecipare al risveglio della natura, permangono buio e terrore nella popolazione, in particolare in chi si nasconde dalla ferocia nazifascista: nelle cantine e nelle soffitte, nei cinema parrocchiali o dentro le catacombe, nelle case private, nei conventi, si nascondono gli ebrei romani, scampati alla razzia del 16 ottobre e dai rastrellamenti delle settimane successive, e insieme a loro i soldati che si rifiutano di combattere per la Repubblica di Salò, gli uomini che temono di essere mandati ai lavori forzati nelle terre del Reich e i combattenti della Resistenza, che lottano clandestinamente per scacciare quanto prima gli occupanti. Chi non si nasconde si prende cura dei rifugiati: li protegge, li sostiene, li rifocilla pur nella penuria di cibo. Si diceva allora: “Metà Roma nasconde l’altra metà”. È un’azione di Resistenza civile poderosa, fatta di gesti semplici, che possono costare la vita.

Succedeva anche nel quartiere di Monteverde, dove è ambientato questo racconto, che inaugura la sezione #raccontiresistenti. In queste righe si intrecciano due storie realmente accadute: quella di un capitano rifugiato, che scamperà alla cattura dei nazifascisti a Roma, ma, unitosi agli Alleati dopo il 4 giugno, morirà il 21 aprile 1945 durante la liberazione di Bologna, e quella degli otto componenti della famiglia Terracina, assassinata ad Auschwitz – ad eccezione di Piero, unico sopravvissuto – che venne catturata quella sera di aprile, settantasei anni fa.

Nina Quarenghi, La schiena della morte, tratto dalla raccolta di racconti Capita a Monteverde, Arkadia Editore.

Immagine in evidenza: Pietre d'inciampo della famiglia Terracina | piazza Rosolino Pio

Musica: Soft and Furious, Melancholic Ending in FreemusicArchive

Suoni:Joana Alvito, Steps, in FreesoundArchive

Sinatra314, Footsteps on stair, in FreesoundArchive

Jberkuta14, Truck Driving, in FreesoundArchive

#RaccontiamolaResistenza#aRoma

#RaccontiamolaResistenza#aRoma

Prende il via sulla pagina Facebook Irsifar Roma resistente la campagna dell’Istituto #RaccontiamolaResistenza#aRoma, che si inserisce nella grande iniziativa social dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri #RaccontiamolaResistenza.

Arriveremo insieme a celebrare il 25 aprile attraversando i passaggi chiave della Resistenza che si combatte nella capitale: una città occupata, una città bombardata, una città che resiste.

Entreremo nei quartieri, ci fermeremo su alcune figure, apriremo uno scorcio sui problemi, le fonti, i cantieri della Resistenza. Ad accompagnarci storici, filmati, documenti. A tenerci insieme la volontà di condividere le conoscenze e le esperienze maturate in questi anni. Ma anche quei valori di partecipazione, solidarietà, unità nazionale che ci orientano, oggi più che mai, nel presente.

Il materiale prodotto sarà reso disponibile anche sul sito in questa pagina.

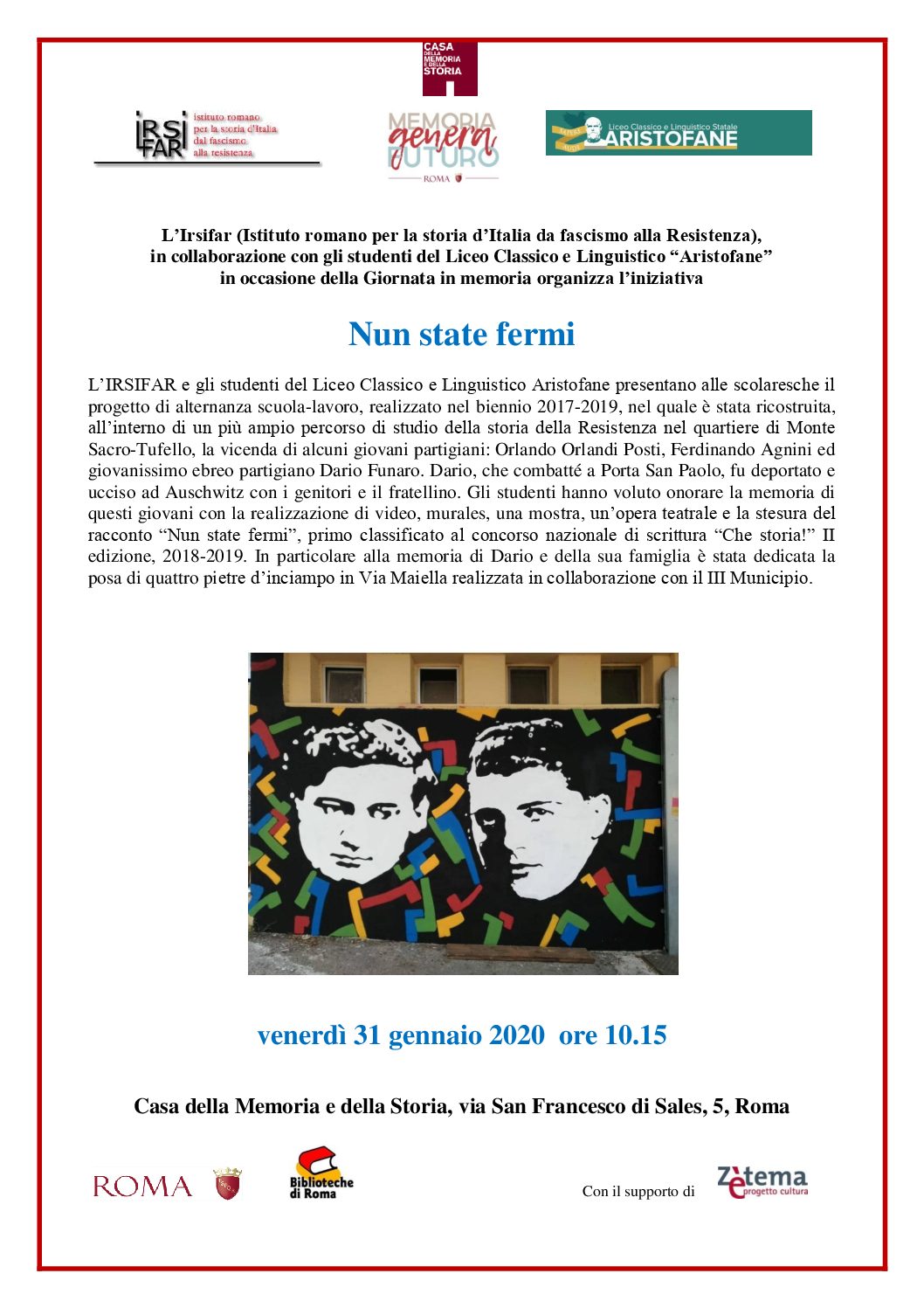

“Nun state fermi”

Nell’ambito degli eventi organizzati alla Casa della Memoria e della Storia di Roma per la Giornata della Memoria, l’Irsifar propone, agli studenti della scuola secondaria di primo grado, la presentazione del progetto di alternanza scuola-lavoro realizzato dagli studenti del Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” di Roma, grazie al quale sono state posate, nel gennaio 2019, le pietre d’inciampo in memoria del giovane partigiano ebreo Dario Funaro, deportato e ucciso ad Auschwitz con la sua famiglia.